「結婚に対する考え方が、若い時とはずいぶん変わりました」。仙台市に住む小浜耕治さん(61)はこう語ります。

小浜さんには男性のパートナー(79)がいます。出会ったころは「一緒に暮らせるだけで幸せ」と思っていました。しかしその思いは、年を重ねて変化していきました。2024年2月6日、小浜さんはパートナーとの婚姻届を地元の太白区役所に提出。「不受理」の結果を受けて、2月14日に婚姻届の受理を求める家事審判を仙台家庭裁判所に申し立てました。

「一緒に暮らせるだけで幸せ」という思いは、どのように変化していったのか。小浜さんに聞きました。

不受理になった婚姻届

2024年2月6日、小浜さんは婚姻届を手に区役所に向かいました。パートナーは自宅で待っていました。婚姻届を受け取った職員から「受理できるかどうかも含めて検討し、後日連絡させていただきます」と伝えられ、この日は終わりました。

役所から回答があったのは2日後の2月8日。「不受理になりました」と告げられ、翌9日に不受理証明を手渡されました。

日本ではなぜ同性同士が結婚できないのか

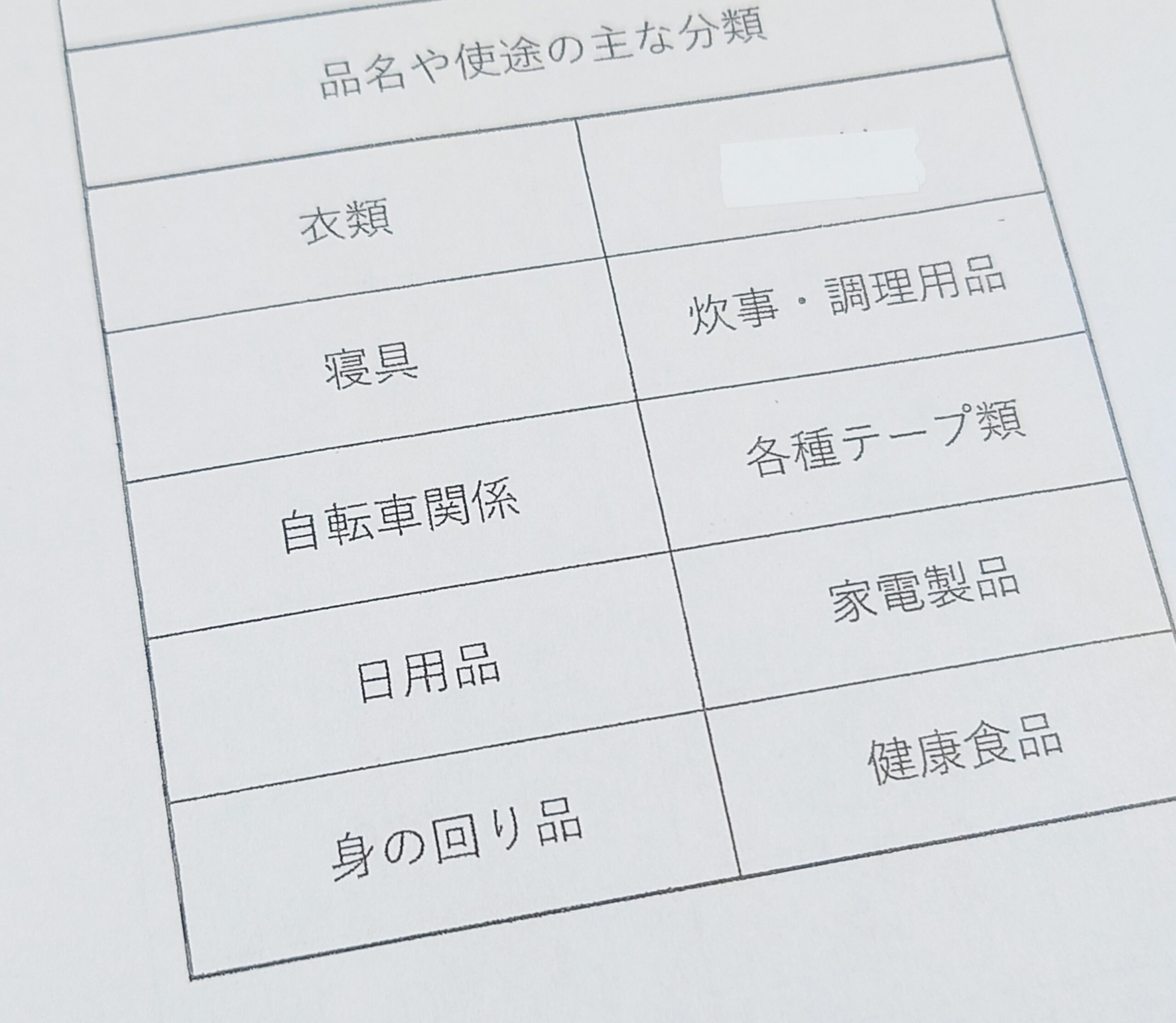

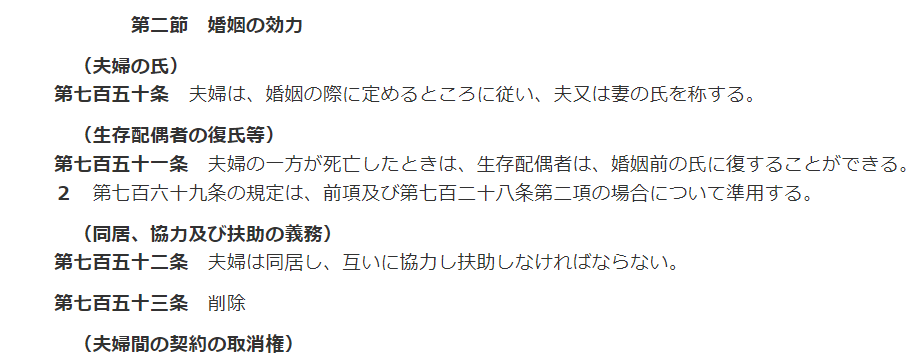

日本では同性同士の結婚が法的に認められていません。ここでいう「法的」とは、民法と戸籍法のことです。

民法を読んでみると、同性同士の婚姻を禁じる条文は見当たりません。しかし民法と戸籍法の条文は、婚姻する2人を「夫婦」(「夫」「妻」)と表記しています。

「夫婦」「夫妻」という言葉は「戸籍上の男女」と解釈されます。同性の2人が婚姻届を役所に提出しても、民法や戸籍法にある「夫婦(戸籍上の男女)」の組み合わせに当てはまらないという理由で受け入れられません。

今回小浜さんたちは家事審判で、この「夫婦=戸籍上の男女」という法律の前提自体に異議を申し立てました。

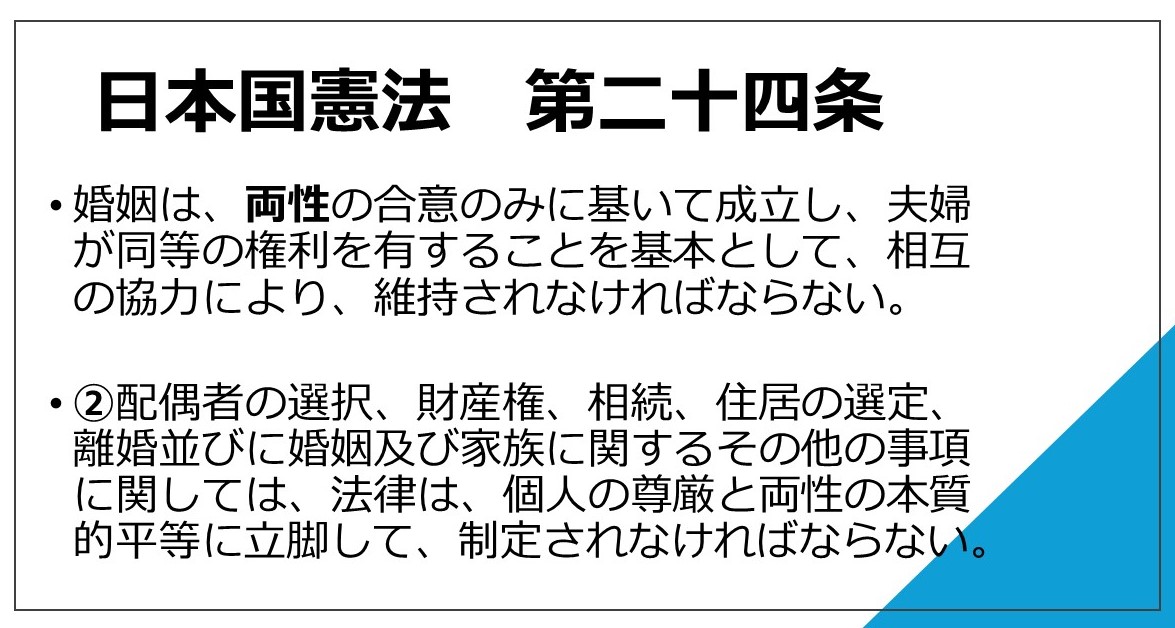

「憲法24条の1項にある『婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し』の両性というのは『両当事者、個人と個人のつながり』と解釈できる。そう解釈するなら、民法にある『夫婦』も『両当事者』という意味でとらえることが十分可能なはずです。だから私たちの婚姻届は今の民法の下でも受理されてしかるべきだろうということを、家事審判で訴えたいと思っています」(小浜さん)

「憲法は同性間の婚姻を保障している」

小浜さんたちの考えを後押しするような判決が、2024年3月14日に北海道で出ています。

婚姻の平等を求める「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟で札幌高等裁判所は、日本国憲法は「異性カップル」のみならず「同性カップル」の婚姻も同じく保障していると明言し、同性婚を許していない民法、戸籍法の規定は「憲法違反」であると判断したのです。

小浜さんの家事審判は「婚姻の平等」を求める法的手続きとして東北で初めてのものです。「わたしたちはもう待てない-同性婚を求める仙台家事審判事件」と名付けました。

申し立てをした「2月14日」は特別な日でした。2019年のこの日、各地の同性カップルが「結婚の自由をすべての人に」訴訟を一斉に提起しました。訴訟を応援してきた小浜さんは連帯の思いをこめて、同じ日に家事審判を起こしました。

「家族のようになりたかった」

パートナーとは仙台で出会い、一緒に暮らして30年になります。家族として年を重ねてきましたが、民法と戸籍法の規定によって法的な家族とは認められないため、社会生活を送るうえでさまざまな制約があります。

一例を挙げると、賃貸への入居を拒否される、入院時の面会や手術への同意ができない、2人で子どもの親権者になることはできない、所得税の配偶者控除など税制上の優遇措置を受けられない、法定相続権がない―などです。

小浜さんがパートナーと付き合い始めたのは1993年。その頃は「結婚したい」とは考えていなかったと言います。「当初はただ、一緒にいられたらいいと思っていました。家族のような暮らしをしたい、そういう関係になりたい、それがだんだん『家族がほしい』というふうになって。それでも、個人を抑圧する婚姻という制度自体には、疑問を抱いていました。だから当時は家族としての生活があればいい、事実婚のような生活ができればいいねって2人で話していました」

しかし「家族のように暮らせたらいい」という思いは、年を重ねるにつれて変化していきました。

私たちは「いないこと」になっている

大きなきっかけが二つありました。2011年3月11日の東日本大震災、そして2020年1月以降の新型コロナウイルスの大流行です。

「コロナのとき、すごく怖くなりました。パートナーは高齢ということでハイリスク層でもある。罹患してあっという間に亡くなった人がいると聞いたとき、もしパートナーが感染したら、本当に何もできないうちに、終わってしまうんじゃないかって。『そのとき』が来たらどうするんだろう?ということが、すごく具体的に浮かんできました」

東日本大震災でも、いかに自分たちが「想定されていない」存在であるかを痛感したといいます。

「私たちは運よく、離れ離れにならずに済んだ。でももし片方が津波の被災地にいて何かあったとして、果たして同性のパートナーに連絡が来ただろうかと考えました。本人が意思表示できないような状況になったら、きっと『血縁のある親族』に連絡がいくと思います。公的に認められていない私たちは、急に会えなくなるということがありうるんだと、ぞっとしました。そういう不安が私は一番、大きかった」

制度に無視されることの心細さ

それまでは、婚姻を含むさまざまな制度に「背を向けてきたところがあった」と小浜さんは言います。

「制度なんかよりも私たちはリアルの生活を充実させていくんだ、っていうような意識があった。そういう考えが大きく変わって、制度の必要性を感じたきっかけが私としては震災でした。震災は、私たちが2人でいる意味というか、お互いに支え合っていることを実感する経験でもありましたし、同時に、公のつながりが『何もない』と、非常時にこんなにも心細いのかと。公に認証されるような関係性のありがたみというか、そういうことが重要なんだと身にしみた」

「生活の実際」から声を上げる

小浜さんは1992年、29歳のときに仙台市で仲間とゲイの当事者サークルを設立。それ以降、LGBTQ+の人権やHIVに関わる活動などに幅広く携わってきました。

このような当事者主体の活動はいま、東北各地に根付いています。そのきっかけの一つとなったのは東日本大震災だったといわれています。

小浜さんは震災以前の状況について、次のように振り返ります。「性的マイノリティは、コミュニティ自体に脆弱なところがあって、当事者に匿名性があるので、どうしても実生活と乖離して見えてしまうというか、実生活の上に立った活動になりにくい部分があります。ですから非常時に仲間同士で支え合うとか、そういったことが現実的に難しい部分がありました」

当事者が語り合う、連帯する、生活の実際から声を上げる―そのような場は近年、特に震災以降、東北地方で目に見えて増えています。

困りごとは、いつもある

震災や新型コロナウイルスの流行は「いないこと」にされてきた人たちの現実を可視化しました。しかし小浜さんは「困難は日常にいつもある」と話します。

「震災の時にどういうことに困りましたか?とよく聞かれるんですけど、災害の時だけじゃなくて、制度がないために私たちはいつも困っている。困っているけれど普段はプライバシーが明かされないようにして、何とか対処しているんです。それが災害時になると、プライバシーを隠しきれなくなって、対処しきれなくなって、困難が増幅されるんです」

仙台市に「続柄」の要望書

小浜さんは2015年、仙台市に住民票の続柄に関する要望書を出しました。

同性パートナーを住民票に記載する際、親族とみなされる「縁故者」という表記を採用してほしい―と訴えたのです。2人は「事実婚カップルみたいに暮らせたら」と話していましたが、同性同士は事実婚という選択もできず、住民票には「同居人」としか記されません。

「異性同士の事実婚のかたたちは『未届の夫』『未届の妻』というふうに続柄を変えて、法的な身分の保障というか、婚姻に準ずる制度を受けることができます。でも同性の場合は単なる同居人になってしまう。『それぐらいは、何とかならないのだろうか?』という思いで要望書を出しました。これが同性婚ということでの活動の始まりでした」

「同性同士には選択肢すらない」

この時も、小浜さん自身には「結婚をしたい」という考えはありませんでした。「婚姻制度への疑問は持ち続けていました。ただ、制度があっても選べるかどうかという前提そのものが、同性カップルにはないわけなので。自分自身は結婚したいと思っていないけれども、制度としてはそれが選択できる状況になっているべきだと、そういうふうに考えていました」

パートナーシップ制度のない地域に暮らして

小浜さんが仙台市に要望書を出した2015年は、渋谷区が全国で初めて同性パートナーシップ制度を導入した年でもありました。

パートナーシップ制度は、国の法律が整わないために性的マイノリティがこうむっている不利益を、地方自治体による条例で少しでも解消しようというものです。2015年以降、パートナーシップ制度を導入する自治体は少しずつ増えていき、2024年5月現在、制度を導入している自治体は450以上あります。(「結婚の自由をすべての人に」HPを参照しました)

ちなみに秋田県では、2022年4月に秋田県と秋田市、2024年4月から潟上市でスタートしました。

しかし宮城県にはパートナーシップ制度のある自治体が一つもありません。全国で宮城県だけがいまだ制度のない「空白域」となっています。(※仙台市は2024年度中の導入を目指していると報道されています)

今も昔も「安心して侮辱できる存在」なのか

「仙台ではこれまでパートナーシップ制度がなかなか進まず、私たちはずっと待たされてきました。啓発活動とか相談事業とか、そういうところでは性的マイノリティを『容認』していた行政も、いざしっかり制度を作るとなると足踏みする。パートナーシップ制度導入の遅れはそれを露呈していると思います」

後ろ向きな行政に小浜さんは怒りを感じてきました。そこに追い打ちをかけたのが、国政の姿です。2020年代に入ってLGBT理解増進法の議論が本格化すると、国会議員による差別的な言説を日々、目の当たりにするようになりました。

「かつて性的マイノリティは『安心して侮辱できる存在』だった。それがやっと、変わってきたと思っていたのに、全然変わってないじゃないかって。トランスジェンダーに対してあれだけのヘイトスピーチが国政の場でされるなんていうのは、本当に許し難いことです。首相秘書官の『(同性愛者を)見るのも嫌』という発言もそうです。社会は多数派のために動いているべきで『特殊な人たち』は要らないということですよね? 『特殊な人たちには優しくしてやろう、思いやりの心を持っていこう』という道徳のようなものになっていて、対等に権利を保障するという基本的人権の考えにはなっていない」

「もう我慢ならないという気持ちだった」

2024年2月14日、小浜さんは「結婚の平等」を求める家事審判を起こしました。

「私の怒りは、立法府と行政に対するものです。私たちのことを見てくれていない、ないがしろにされている。そういう怒りです。もう我慢ならんという気持ちでした」

訴訟ではなく家事審判を選んだ理由について、小浜さんは「全国津々浦々から声を上げるのもありだなと。仙台でもほかの東北でも、全国津々浦々で動いてくれたらいいなと思った」と話します。

「裁判や審判は社会を変える力を持っていると思います。裁判によって『そもそもこういうものなんだ』という責任の所在が明らかになって、社会が変わっていくのを今まで目の当たりにしてきました。家事審判の準備で、これまでの自分自身のことを全部総ざらいするような作業をしていて結構たいへんなんですけど、でもそうやって私事が政治的なものになっていく、その過程そのものをやってるんだっていう実感があります」

・・・・・・・・・・・・・・

小浜さんたちは「同性婚仙台家事審判を支援する会」を立ち上げました。「自分も家事審判を申し立てたいという人や、応援してくれる人を募っています」と話しています。

「同性婚仙台家事審判を支援する会」への問い合わせはこちらのフォームへ

〈参考資料〉

・公益社団法人MarriageForAllJapan – 結婚の自由をすべての人に ホームページhttps://www.marriageforall.jp

・秋田県ホームページhttps://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/63250

・秋田県秋田市ホームページhttps://www.city.akita.lg.jp/shisei/hoshin-keikaku/1011480/1033990.html

・秋田県潟上市ホームページhttps://www.city.katagami.lg.jp/soshiki/somu/kikakuseisaku/kikakuseisaku/pa-tona-/4936.html